|

���C����E�`����(�N���X�g���W�E������)�ɂ���

��ʍ��c�@�l�@�H�i���͊J���Z���^�[�@SUNATEC

�������������@��_���� �������́A�O�����ʼnq���w�W�ۂ̒��ł����S����]������w�W�ۂƂ��ďЉ�����C����E�`���ۂɂ��Đ������܂��B

1�D�N���X�g���W�E�����ۂƂ́H�N���X�g���W�E�����ۂ́A�ΐ����C���̉�E���`������O�����z���̞��ۂł��B�܂�A�_�f���S���Ȃ����C�I�������ł̂ݔ��炷�邱�Ƃ��\�ȋۂł��B�܂��A��E�̌`���Ƃ́A�����A�����A�����A�_�A�A���J���A���O���A���ː��A�E�ۍܓ��̃X�g���X�ɑ��ċ�����R�������E�q(��E)���`������ۂ̂��Ƃł��B���������āA�H�i�̕i���y�ш��S��������ŗl�X�ȃX�g���X�ɑ��Ē�R����L�����E���`������ۂ����ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B��E���`������ۂƂ��āA�o�`���X���ۂ��L���ł������̋ۂ́A�N���X�g���W�E�����ۂƈقȂ�_�f������(�D�C��)�������Ŕ��炷�邱�Ƃ��\�ł��B

2�D�H�i�ƃN���X�g���W�E�������H�i�ł̃N���X�g���W�E�����ۂ̔���𑣂���\�I�Ȋ������́A���2���������܂��B

3�D�����ړI�N���X�g���W�E�����ۂ́A�y��A�C��Β�̓D�A�q�g�⓮���̏����ǂȂǎ��R�E�ɍL�����z���Ă���H�i�ւ̉����̉\���������ۂł��B���̒��ł��A�H���⋛��ނȂǂ̐H�i�ʼn�������邱�Ƃ��������߁A�����̐H�i�͓��ɒ��ӂ��K�v�ł��B

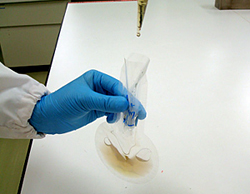

4�D�������@����́A�H�i�q�������w�j�A��ʐH�i�̎����@�̊T����������܂��B�����ΏۂƂȂ�H�i(����)��25g���ʂ��A��߉t���������̂̎������t(10�{��߉t)���쐬���܂��B���̂������M�̐H�i�ł���ꍇ�A�������t��70����20���ԉ��M�������s���܂��B���M�ς݂̐H�i�̏ꍇ�͉��M�����̕K�v�͂���܂���B�K�v�ɉ����āA�������t����10�{�i�K��߂��J��Ԃ��܂��B�e�i�K�̊�߉t10ml��2���̌��C���p�E�`�ɕ������A�N���X�g���W�E�����ۑ���p�|�n15ml�������悭�������܂��B�|�n���̋C�A���A�p�E�`�̎�̕������|���V�[���ŗn������p�Ìł����܂��B�p�E�`���͌��C��ԂƂȂ�̂ŁA�p�E�`���̂��͍̂D�C�I��������35.0�}1.0����24�}2���Ԕ|�{���܂��B�܂��A��ߐ�10ml��ΏƂƂ��ē��l�̌������s�����ƂŁA�p�E�`�A��ߐ�����є|�n�����Ȃ����Ƃ��m�F���܂��B

5�D���ʂ̉����H�����i�̏ꍇ�A�N���X�g���W�E�����ۂ̋K�i�������܂��̂ŏ��炷��K�v������܂��B�܂��A�H�i���̃N���X�g���W�E�����ې��������ꍇ�A���ې��Ɠ��l�A�����̉ߒ��ʼnq���I���K�Ȏ戵�����Ȃ���Ă��Ȃ����Ƃ���������܂��B���M���H��̐��i���ɖ{���ۂ����ʂɊm�F���ꂽ�ꍇ�A��������������Ă����\������������A���̂悤�ȏꍇ�̓E�F���V���ۂ�A�{�c���k�X�ۂ̑��݂��^���܂��B���������āA�N���X�g���W�E�����ې��������ꍇ�A�E�F���V���ۂ�{�c���k�X�ۂ���肷��H���ŋۂ̌�����ʓr���{���邱�Ƃ����E�߂������܂��B

�Q�l�����H�H�i�q�������w�j�@�������� 2004�@(�Вc�@�l ���{�H�i�q������)

�T�i�e�b�N���[���}�K�W���ւ̂��ӌ��E�����z���qe-magazine@mac.or.jp�r�܂ł����������B |

| Copyright (C) Food Analysis Technology Center SUNATEC. All Rights Reserved. |