食品添加物公定書は、食品添加物の成分規格や製造基準、品質確保の方法について定めたもので、食品衛生法第21条に基づいて作成される。成分規格には添加物の含量や不純物の限度量とその試験方法などが定められているが、多くの成分規格で行われる試験については重複することを避け、一般試験法として別に試験方法を収載している。今回は、一般試験法の中のヒ素試験法について紹介する。

食品添加物公定書におけるヒ素試験法について

一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC

第一理化学検査室

1. はじめに

2. 試験方法

ヒ素試験法は添加物中のヒ素の限度量を試験する方法である。比色による定性試験で、判定は規定された限度量以下である「適合」か、限度量を超える「不適合」かで行われる。

試験は検液の調製と発色の2つの工程に分けて規定されている。

a) 検液の調製

検液の調製は発色工程に供するために試料を溶液状態にする工程である。別に規定するものの他、試料の性状によって第1法から第5法まで5つの調製方法に分類されており、成分規格ではそれぞれの性状にあった調製方法が規定されている。

第1法:水に溶解する物質に対する調製法である。成分規格に規定された量の試料を水に溶解させ、発色工程に使用する。

第2法:還元処理を行う調製法である。ヒ素は大きく分けて5価のヒ素As(Ⅴ)と3価のヒ素As(Ⅲ)の状態で存在しているが、As(Ⅴ)はAs(Ⅲ)よりも酸化的条件下では還元されにくい。そのため添加物自体が酸化性を有する場合にはこの方法が選択される事が多い。操作手順は次の通りである。規定された量の試料を水に溶解させ、亜硫酸水を添加した後加熱濃縮することで還元処理を行う。冷後、水で定容して発色工程に使用する。

第3法:疎水性の物質や有機化合物に対する調製法である。試料に硝酸マグネシウムエタノール溶液を添加して炭化させ、試料中のヒ素をヒ酸マグネシウムにする。450℃から550℃で灰化して有機物を完全に除き、残留物を塩酸に溶解させて発色工程に使用する。灰化後に炭化物が残る場合は少量の硝酸マグネシウムエタノール溶液を添加して再灰化する。この方法は灰化操作が容易で、ヒ素をヒ酸マグネシウムにすることで強熱によるヒ素の揮散も少ない。硝酸マグネシウムは酸化され酸化マグネシウムとなり試料を中性からアルカリ性に保ち、ヒ素の回収率を良くしている。ただし、硝酸塩の残留は発色工程においてマイナスの誤差を与えるため灰化を十分に行う必要がある。

第4法:第3法よりも有機物が多い物質に適した手法であり、工程は第3法と変わらない。第3法の硝酸マグネシウムエタノール溶液では濃度不足と判断される場合に使用される。硝酸マグネシウムと試料をよく混合しないと灰化の際燃焼が爆発的に進み、灰が飛散してヒ素の回収率が下がるため加熱には注意が必要である。

第5法:第9版で酵素が食品添加物公定書に収載された事により新設された手法である。第4法と工程はほとんど同じだが、再灰化に濃度の高い硝酸マグネシウムエタノールを使用する。また、塩酸に溶解しない場合には水を添加してろ過を行い検液とする。これは、酵素が賦形などの目的で配合されたものにより灰化しにくい場合や残留物が塩酸に溶解しない場合があるためである。

b) 発色

発色は装置Bと装置Cの2つの手法があり、成分規格では比色に使用する標準液量、発色方法を規定している。装置A(グットツァイト法)は有害試薬の臭化水銀を使用していることから第9版への改正時に撤廃された。各法とも原理に大きな違いはなく、検液中のヒ素をAs(Ⅴ)からAs(Ⅲ)にしヒ化水素(AsH3)に還元する工程とAsH3を捕集する工程からなる。As(Ⅴ)はAs(Ⅲ)に比べてAsH3の発生率が低いため、最初にAs(Ⅲ)へと還元した後にAsH3とすることで検液中のヒ素を完全に捕集する。

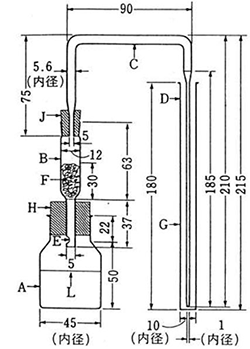

図 装置B

(出典:第9版食品添加物公定書)

装置B:ジエチルジチオカルバミン酸銀法、DDTC-Ag法と呼ばれる方法である。装置の概要を図に示す。まず、発生フラスコ(図のA)内に検液を移し替え、中和後、塩酸、ヨウ化カリウム、塩化スズを添加して還元を行う。中和し、pHを一定にした後に塩酸を添加する事で種々の条件で調製した検液を標準液と同一条件で反応させることができる。液の酸性度はAsH3の発生量に影響するため注意が必要である。次に亜鉛を添加して発生した水素とAs(Ⅲ)を反応させてAsH3を発生させる。装置を図のように組み立て、気体を酢酸鉛溶液に通ずることで硫化物やアンチモン化水素などの妨害物質を除去した後ヒ化水素吸収液に捕集して発色させる。ヒ化水素吸収液中のN,N-ジエチルジチオカルバミン酸銀とヒ化水素中のAs(Ⅲ)がキレート錯体を形成し赤紫色を呈するため、検液と標準液を同様に操作した際のヒ化水素吸収液の呈色度合からヒ素の限度量を求める事ができる。適否は吸収液を目視で確認して行い、検液から呈色させた吸収液の色が標準液から呈色させた吸収液の色より濃くないかで判定する。

装置C:原子吸光光度計によって測定を行う。水素化物発生原子吸光光度法と呼ばれる方法である。装置B同様ヨウ化カリウムを添加してヒ素を還元するが、ヒ化水素の発生を亜鉛ではなくテトラヒドロホウ酸ナトリウム試液による水素供給で行っており、溶液へのヒ化水素の捕集は行わないという違いがある。各液を混合して装置内で発生させたヒ化水素をアルゴンガスによって加熱吸収セルに導入し原子吸光度測定装置で波長193.7 nmにおける吸光度を測定する。同様に標準液も測定を行い、適否は検液の吸光度が標準液の吸光度を超えない事で判定する。装置は市販装置を用いてよく、試液の濃度や添加量などの条件も変更してよいがヒ化水素の発生が最良になるように調整を行う必要がある。

3. 最後に

今回は、食品添加物公定書におけるヒ素試験法について紹介した。留意して頂きたいのは試験操作における第1法や装置Bといった表現は食品添加物公定書内のものだということである。食品以外に供される添加物や原料にはそれぞれの目的に沿った規範書が存在し、ヒ素の限度量を求める試験法が規定されている。規定によって第1法が示す検液の調製方法や装置Bの意味合いは異なる可能性がある。規格に対し正しい適否判定を行うためには規定された操作の確認が重要である。

参考文献

- 1)

- “第9版食品添加物公定書解説書” 廣川書店(2019)

- 2)

- “第十七改正 日本薬局方解説書” 廣川書店(2016)

- 3)

- 公益社団法人 日本薬学会編集“衛生試験法・注解2015” 金原出版(2015)

- 4)

- 長谷川 浩,宗林 由樹,“陸水におけるヒ素の化学形態と一次生産に伴う生物変換” 地球環境 Vol.22 No.1 13-24(2017)