食品分析に供する試料は数グラム程度であるが、それは試料全体を代表するものでなくてはならない。すべてを調製器具で均質化できれば理想的であるが、ラボレベルでは最大で1,000g程度までであり、操作のしやすさを考慮すると100~500g程度が適量である。また、試料の一部を均質化せずに残したい場合もあるため全体を代表するように試料を分割し、一部を採取する手法として縮分が用いられる。

本稿では食品分析の試料調製に用いられる縮分について紹介する。

一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC

検体調製室

食品分析に供する試料は数グラム程度であるが、それは試料全体を代表するものでなくてはならない。すべてを調製器具で均質化できれば理想的であるが、ラボレベルでは最大で1,000g程度までであり、操作のしやすさを考慮すると100~500g程度が適量である。また、試料の一部を均質化せずに残したい場合もあるため全体を代表するように試料を分割し、一部を採取する手法として縮分が用いられる。

本稿では食品分析の試料調製に用いられる縮分について紹介する。

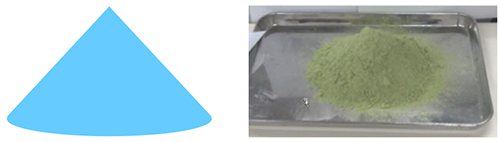

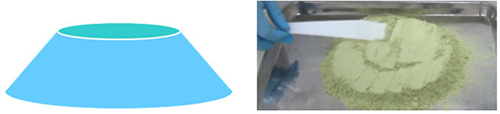

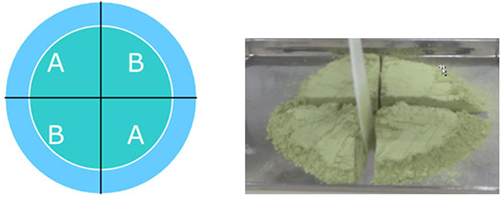

粉体や粒体で個々の成分にほぼ偏りがない場合に用いられる手法として円錐四分法が挙げられる。専用の機器を使用せずに分割できることからラボレベルで対応しやすい。準備する器具はトレーと匙のみであり、手法としては図1に示すように、トレー上に試料を円錐状に山積みし、上部を平坦にならす。その後、四等分に分割して対角に位置する両分(A-A)を採取する。採取した試料について同じ手順を繰り返すことで、必要な量まで縮分できる。

一方、専用の器具として、縮分器、均分器、回転分割器などが使用できる。これらを用いることで、大量の試料を速やかに分割することができるが、試料のコンタミネーションを避けるために、使用後に器具の洗浄を正しく行う必要がある。

円錐状に山積み

↓

上部を平坦にならす

↓

四等分に分割して対角に採取

図1 円錐四分法

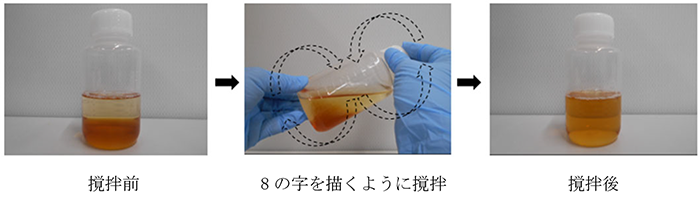

試料が液体の場合は、沈殿物や浮遊物に留意し、振とうして十分に混合したうえで分割する。濃縮果汁などの粘性の高い試料は水のようにさらさらとした液体とは異なり、上下に激しく振とうしても全体が均一に混ざらない場合がある。そのため、攪拌する速さを変えて8の字を描くように混合する(図2)。また、振とう後に放置すると分離しやすい試料もあるため、混合後は速やかに分割する。

水と油が分離している試料については界面活性剤を使用して混合することで、均質化され一部を分割することができる。

図2 液体の混合

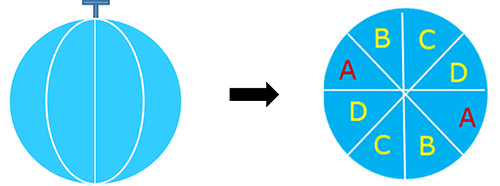

野菜や果物は生育の状態によって、成分の偏りが生じる。例えば、縦に長い大根の根は食す部位により辛さが違うように上下で成分の偏りがあるため、縮分時には成分の偏りを考慮し縦に分割する必要がある。りんごやオレンジの場合も、図3のように縦にカットし、対角に位置する両分(A-A)を採取する。

ぶどうのように一房に複数の顆粒がある場合は、粒単位で複数個を採取する。みかんのように複数個が箱に入っている場合は、箱全体を均等に分割することを想定し、それぞれの空間の中から数個を採取して代表試料とする。

図3 縦割り

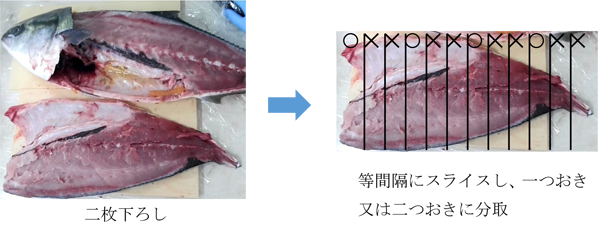

肉や魚介類は部位により成分が異なるため、安易な縮分は避けることが望ましい。大型の魚は、容易に1,000gを超えることもある。魚の場合は、背中側と腹側、内臓側で成分が異なるため、図4のように泳いでいる向きに沿って二枚又は三枚に下ろし、縦にスライスして等間隔で分取する。

図4 魚の縮分

肉は図5のように脂肪の方向を考慮して縦にスライスして等間隔で分取する。

図5 肉の縮分

食品分析を行うためには、分析に供する試料が均質である必要がある。しかし、試料の量が多すぎる場合、専用の大型な調製器具を使用しても処理できる量には限界がある。そのため、試料の状態に応じて適切な縮分方法を選択することが、試料調製において重要と言える。

菅原龍幸・前川昭男監修『新食品分析ハンドブック』建帛社、平成12年11月20日発行、p1-4

最新 農薬の残留分析法 改訂版・別紙、第4章 残留農薬分析の基本操作