2025年3月28日に食品表示基準が改正された。従来、一部のビタミンB群(ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン)について食品表示基準における公定法として微生物学的定量法が採用されていた。今回の改正により、ビタミンB6、ビタミンB12、パントテン酸の3成分について高速液体クロマトグラフ法が新設された。本稿では微生物学的定量法、高速液体クロマトグラフ法それぞれの特徴及び新設された試験法の一例としてパントテン酸の高速液体クロマトグラフ法について紹介する。

食品表示基準の改正

~ビタミンB群の試験方法に新設された高速液体クロマトグラフ法について~

一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC

第三理化学検査室

【はじめに】

【微生物学的定量法とは】

微生物学的定量法は、測定対象となるビタミンを必須栄養素として要求する微生物の栄養要求特性を利用して、そのビタミンを除いた培地で培養し、微生物の増殖度合(濁度)より目的のビタミンを定量する方法である。微生物学的定量法は試験の特性上、微生物の培養時間が必要なため、結果判明までに時間がかかる。さらには分析結果が菌株の発育状況に大きく左右されるため、試験法の原理や測定対象成分の特性を理解、把握しておくことは勿論のこと、理化学的処理や微生物を取り扱う技術力、経験が必要とされる難易度の高い試験法であると言える。しかしながら、微生物学的定量法は高速液体クロマトグラフ法と比較して検出感度に優れ、低濃度域の測定が可能である。また、ビタミンB6の分析法を例に挙げると、ビタミンB6にはピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミンの3つの遊離型とその他リン酸エステル型、さらには配糖体が存在するが、微生物学的定量法ではそれらを栄養源として使用できる菌株を使用するため、各成分の分別定量をする必要はなく、ビタミンB6総量としての定量が可能である。

【高速液体クロマトグラフ法とは】

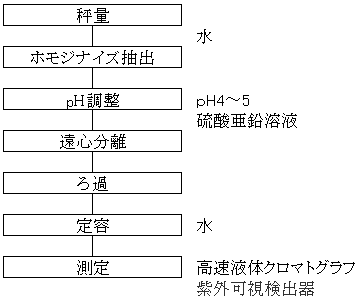

高速液体クロマトグラフ法は、サンプルから測定対象成分を抽出して試験溶液を調製し、高速液体クロマトグラフに注入することにより、測定対象成分を固定相と移動相との相互作用の差を利用してほかの夾雑成分と分離し、紫外可視検出器もしくは蛍光検出器により検出、定量を行う方法である。複雑な前処理が不要で短時間で精度良く、目的の成分を分離定量できる手法である。しかしながらサンプル由来の夾雑成分の影響を受けやすく、微生物学的定量法より検出感度が劣るため、測定濃度域によっては検出できない場合がある。よって高速液体クロマトグラフ法は測定対象のビタミンが高濃度で添加された錠剤、カプセル剤等食品のみに適用可能な試験方法として示されている。微生物学的定量法はすべての食品を対象とする試験法であるが、一方で高速液体クロマトグラフ法が対象とする食品は限定的である。高速液体クロマトグラフ法が新設されたパントテン酸の試験フローチャートを図1に示す。試料を秤量後、水を加えてホモジナイズし、パントテン酸を抽出する。抽出液に0.1 mol/L 塩酸を加えてpH4~5 に調整後、硫酸亜鉛溶液を加えて良く混和し、遠心分離を行う。遠心分離後、上澄液をろ過して水で定容し、試験溶液とする。試験溶液を紫外可視検出器付き高速液体クロマトグラフに注入し、定量値を算出する。

図1 パントテン酸の試験フローチャート

【おわりに】

微生物学的定量法は、操作が煩雑であるなどのマイナス面がある一方、目的のビタミン活性のあるものを総量として測定できる、夾雑物の影響が少ない、感度がよいなどのプラス面の方が大きいため今日でも使用されている試験方法である。食品表示基準における公定法として高速液体クロマトグラフ法が新設されたことによって、一般的な食品であれば検出感度及び様々なマトリックスに適用可能な微生物学的定量法、ビタミンの添加があり、添加型が明らかなサンプルであれば短時間で精度良く分析可能な高速液体クロマトグラフ法など、食品に応じて試験方法の選択が可能である。近年は健康志向の高まりにより多様なビタミン添加食品や健康食品が増加しており、例えばビタミンB6においては、日本で食品添加物として使用が認められている物質はピリドキシン塩酸塩のみであることから、ピリドキシンが高濃度で添加された錠剤、カプセル剤等食品に対しては分別定量が可能な高速液体クロマトグラフ法は合理的な試験法であるといえる。このような背景から、今後、高速液体クロマトグラフ法の選択も増加するだろう。

参考文献

- 1)

- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)

- 2)

- 令和7年3月28日消食表第289号 「食品表示基準について」の一部改正について

- 3)

- 消費者庁 食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号) 別添 栄養成分等の分析方法等

- 4)

- (一財)日本食品分析センター編:“日本食品標準成分表 2020 年版(八訂) 分析マニュアル・解説”