新人が入社してから2か月が経ち、本格的に検査業務に取り組み始めた頃ではないだろうか。前回(2025年3月号)の「微生物検査の基礎教育」では、微生物検査とは何か、どのような検査工程を行うのかについて微生物の取り扱い方や操作の注意点を交えながら解説した。本稿は、その続編として、結果の確認と得られた結果に対する解釈について、前回同様に新人の視点から解説する。

続 微生物検査の基礎教育

一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC

微生物検査室

はじめに

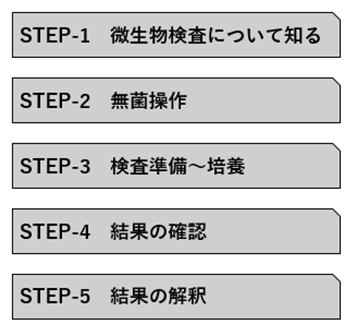

図-1 微生物検査の習得の流れ

本稿では図-1に従って微生物検査の習得の流れを解説する。前回まではSTEP-1~STEP3までを紹介した。今回は検査の中で結果の判定業務に関わるSTEP-4~STEP-5を重点的に説明する。

STEP-4 結果の確認

食品を対象とした微生物検査を行う目的として、製造された食品が食品衛生法や、地方自治体で定められている規格基準に適合するものか否かを判定することが挙げられる。他にも健康被害が生じる恐れのある食中毒菌の存在の確認や、それらが実際にどの程度含まれているのか汚染の実態を調査すること、製造工程の衛生管理、クレーム発生時の原因究明など多岐にわたる。ここでは、食品の衛生管理や汚染状況つまり食品の安全性や品質について推定する指標として衛生指標菌と食中毒の原因となる食中毒菌の紹介および一部結果の確認について解説する。

1. 衛生指標菌

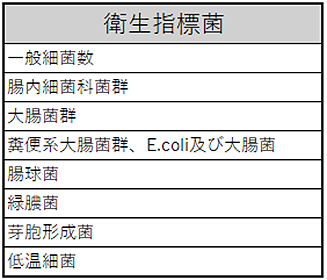

表-1に示した衛生指標菌のうち、一般細菌数(生菌数)の結果確認について説明する。

表-1 衛生指標菌一覧

1) 一般細菌数(生菌数)

一般細菌数(生菌数)は、ある一定の条件下で生育する中温性の好気性菌数とされており、35±1.0 ℃で48±3 時間培養後に発生が認められる集落数を計測する。食品の微生物による汚染の程度を示す代表的な指標の一つである。この結果から食品自体や、製造・加工環境の細菌汚染状況が推定され、食品の安全性や取り扱いの良否の判断、期限設定のための根拠として、品質を総合的に評価するのに有効な手段であるといえる。

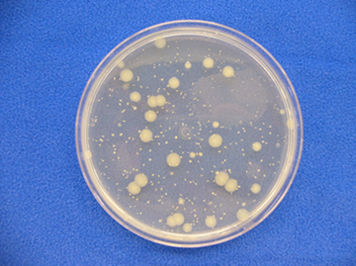

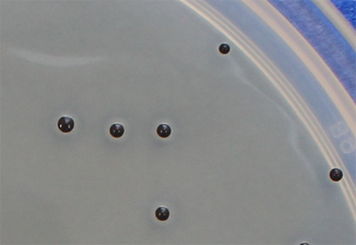

原則として1シャーレあたり30~300 個の範囲内に集落数が収まっているシャーレの結果を採用し、検体1 g(1 mL)あたりの一般細菌数(生菌数)とする。培養後のシャーレの例を写真-1に示す。なお、数値を採用する基準について、国内の公定法では30~300 個であるが、国外では試験法によってそれらは様々である。例えば、国際的な試験法として広く採用されているISO法では、連続する2段階の希釈倍数で1シャーレあたり15~300 個の集落数が得られたシャーレの結果を採用する。米国のFDAが定めるBAM法では、25~250 個の集落数のシャーレを選定し、結果を算出する。食のグローバル化に伴い輸出入が盛んに行われている昨今において食品の安全性を確保するため国内法と国際法の違いについて理解を深めることは重要である。

豆知識 検体由来の残渣と集落の区別

一般細菌数(生菌数)の結果判定において検体由来の残渣と、集落の区別が難しい場合がある。対策として検体のサンプリング時に滅菌フィルターバッグを用いて、シャーレへの分注時に残渣の混入を防止する方法や、実際に顕微鏡で対象物を観察し、微生物であるか確認する方法がある。自社分析などで製品由来の残渣がある程度パターン化されている場合は画像データを蓄積し、検査員への教育に用いるのも効果的である。

写真-1 培養後の一般細菌数(生菌数)のシャーレの一例

2. 食中毒菌

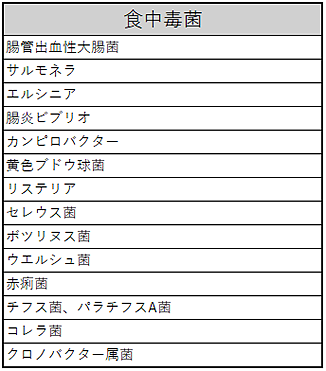

表-2に示した食中毒菌のうち、黄色ブドウ球菌の結果確認について説明する。 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)は、ブドウ球菌科(Family Staphylococcaceae)のブドウ球菌属(Genus Staphylococcus)に属するグラム陽性、コアグラーゼ産生、非運動性、無芽胞の通性嫌気性球菌とされ、ヒトや動物の常在菌であると同時に感染症起因菌、食中毒菌でもある。よって本菌は自然界に広く分布しており、食肉や食鳥肉なども高確率で汚染しているとされる。黄色ブドウ球菌は、代表的な毒素型食中毒菌で、菌の増殖に伴って産生される菌体外毒素”エンテロトキシン(Staphylococcal Enterotoxin:SE)”によって食中毒を引き起こす。黄色ブドウ球菌を要因とする食中毒を予防するためには、食品や原材料および製造環境から黄色ブドウ球菌の汚染と増殖を防止することが何より重要である。日本では、食品衛生法において食肉製品の成分規格として黄色ブドウ球菌の基準が設けられており、基準に適合しない製品については、市場での販売が出来ないため、その原因を調査し、汚染防止対策を立案・運用する必要がある。

食肉製品を対象とした試験法において本菌の分離に使用される選択分離培地は、2種類定められており、以下で紹介する。

表-2 食中毒菌一覧

1) Baird-Parker寒天培地

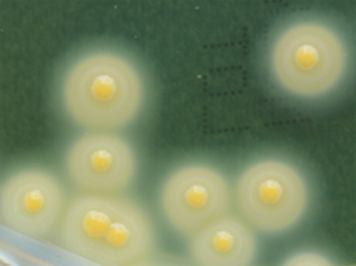

周囲に透明帯が存在し、黒または灰色の光沢のある隆起した円形集落を定型集落とする。また、透明帯の内側に白濁帯がみられる特徴がある。(写真-2)

なお、非定型集落は、透明帯や白濁帯が確認しにくいため、注意が必要である。

写真-2 Baird-Parker寒天培地の定型集落

2) 3%卵黄加マンニット食塩寒天培地

Baird-Parker寒天培地の代替として使用が認められている培地であり、黄色で卵黄反応による白濁帯がみられる光沢のある隆起した直径1~2 mmの正円集落を定型集落とする。黄色ブドウ球菌はマンニットを分解して酸を産生しpH指示薬であるフェノールレッドの色が変化することにより、集落の周囲が黄変する特徴がある。卵黄反応が見えにくい場合はシャーレを斜めから観察したり、光にかざすと反応が見やすくなる。

写真-3 3%卵黄加マンニット食塩寒天培地の定型集落

これらの選択分離培地で確認された定型集落について、確認試験を行う。1シャーレあたり2~5 個の集落を釣菌し、非選択性のトリプトケースソイ寒天(TSA)培地のシャーレに塗抹した後に、37 ℃で22±2 時間培養する。単離した集落を採取し、以下の方法を用いて同定を行う。

3) グラム染色

単離した集落をグラム染色し、検鏡でグラム陽性の球菌であることを確認する。

4) コアグラーゼ試験

試験管法によるコアグラーゼ試験では単離した集落をブレインハートインフュージョンブイヨン(BHI)が入った小試験管に懸濁し、37 ℃で22±2 時間培養したものをコアグラーゼ再試験用および菌株保存用とする。次にBHI培養小試験管にウサギ血漿0.5 mLを加え、軽く混和して37 ℃で22±2 時間まで培養する。観察は1時間間隔で行い、4~6 時間まで血漿凝固の有無を調べる。完全凝固(全体がゼリー状)または一部凝固(一部がゼリー状)した時点で陽性と判定する。観察時は小試験管を強く振らないことに留意し、陰性のものは再び22±2 時間まで培養して判定する。

なお、疑わしい反応が出た場合、非選択培地のシャーレに増殖させた菌を用いて再試験を行う。

また、食品の黄色ブドウ球菌食中毒に対する安全性評価として、エンテロトキシン(SE)量とその型を調べる必要があるが、様々な種類の検査キットが市販されている。

豆知識 定型集落の確認

定型集落を正しく判別することは非常に重要である。資料などの定型集落の写真と照らし合わせることも大切だが、標準菌株や結果が陽性になった集落を実際に目視で観察し、検査員同士で共有しておくとさらによい。また、弊財団では遺伝子解析を用いた同定検査を受託している。判別に悩む際は、是非活用いただきたい。

STEP-5 結果の解釈

様々な食品をそれぞれ適切な方法で検査し、正しく結果を判定することは重要である。つまり得られた検査結果が妥当な結果であるかを判定する。また、結果が異常値であると判断した場合、検査室でのミスあるいは製造工程で生じたアクシデントなど何が原因であるのか考え、改善策を提案することが求められる。そして原因が製造工程にあった場合は、食品の製造現場での運用に繋げられるような、価値のある結果(情報)の提供をすることが重要である。そのような価値を提供出来る検査員になるためには、日頃から結果に対して興味を持つこと、具体的には検出された微生物からどのようなことがわかるのか、また、予想通りの結果が得られなかった場合、何が原因なのか考えるトレーニングをすることが重要である。

表-1で示した衛生指標菌は、食品だけでなく原材料から食品(製品)になるまでの過程で適切な衛生管理がされていたかの指標となるため、食品の種類や検出の程度によっては、不適切な取り扱いが疑われる。大腸菌群や大腸菌が検出された場合を例に解説する。大腸菌群は、ヒトや動物の糞便だけでなく自然界に広く存在しているため、未加熱の食品から少量検出された程度では、糞便汚染を受けたとは考えにくい。しかし、加熱処理を受けた食品から検出された場合は、不適当な加熱処理や取り扱いの悪さによる二次汚染が考えられる。一方で、大腸菌が検出された場合、大腸菌群と比較してヒトや動物の糞便に存在する確率が高いため、より一層不適切な取り扱いを受けた、つまり直接または間接的に糞便による汚染を受けた可能性が示唆される。

では、クレーム品についてはどうだろうか。膨張、腐敗、異味・異臭、変色、糸引きなどの原因となった菌を特定するために、まず検体の状態や特性を考慮した微生物検査を実施後、得られた培養物について遺伝子解析手法を用いて微生物の同定を行う。生育条件、分布・由来など得られた情報と、過去に発生した同様のクレーム事例などを参考に、原因の考察、再発防止策立案などに繋げることができる。

蓄積してきた知見や文献情報、遺伝子解析などを活用して、得られた結果についてどう解釈するか、考えを短時間で組み立てられるようになるには時間を要するが、検査員のレベルアップに繋がるため積極的に取り組むとよいであろう。

おわりに

本稿では、新人の視点で微生物検査における結果判定と得られた結果の解釈についてまとめた。前編の「微生物検査の基礎教育」でも述べたが、ただ検査するだけでなく、検査の原理や結果への理解が深まれば、自ら前向きに微生物検査に取り組めるはずである。また、このような知識は、教わる側だけでなく教える側の知識向上にも役立つだろう。本稿が、検査員の成長を促す一助となれば幸いである。価値のある結果情報の提供に限らず、弊財団ではお客様の要望に合わせた検査など柔軟な対応が可能である。お困りごとがあれば、是非ご相談いただきたい。

参考文献

1. 食品衛生検査指針 微生物編 2018 (公益社団法人 日本食品衛生協会)

2. 平成5年3月17日付け厚生省生活衛生局長通知「衛乳第54号」

3. 平成27年7月29日付け厚生労働省通知「食安発0729第4号」