食品分析開発センターSUNATEC > 技術情報 > カビ毒・放射性物質・有害有害物質

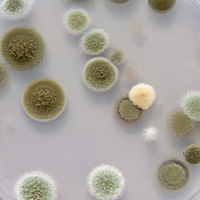

ある種のカビは、人や動物の健康を損う有害な毒素を産生します。

このような有毒物質を総称して「カビ毒(マイコトキシン)」といいます。

ある種のカビは、人や動物の健康を損う有害な毒素を産生します。

このような有毒物質を総称して「カビ毒(マイコトキシン)」といいます。 世界的にカビ毒が注目されるようになったのは、1960年に、こうじカビの一種(Aspergillus flavusなど)が産生するアフラトキシンという、非常に毒性の強いカビ毒が発見されてからです。このアフラトキシンは、今では天然物質の中で最も発がん性が強い物質として、よく知られています。アフラトキシンのほかにも発がん性が確認されているカビ毒は多く、カビが発生する条件下では、農作物の生産や貯蔵、加工、流通及び消費の各段階でのカビ毒の適切なリスク管理が求められます。また、カビ毒は、非意図的な汚染であることから、検査による監視が重要となります。

平成23年10月1日より、食品中のアフラトキシンの規制が、アフラトキシンB1のみから総アフラトキシン(B1、B2、G1及びG2の総和)に変更になりました。アフラトキシンの検査の場合、総アフラトキシンの検査をお薦めします。

SUNATECでは、各種カビ毒の検査を実施しております。

なお、食品衛生法では、以下のカビ毒に基準値が設定されております。

|

- ※1

- 平成23年3月31日 食安発0331第5号 アフラトキシンを含有する食品の取扱いについて

- ※2

- 平成14年5月21日 食発第0521001号 小麦のデオキシニバレノールに係る暫定的な基準値の設定について

- ※3

- 昭和34年12月28日 厚生省告示第370号 食品,添加物等の規格基準

食品・飲料水中の放射性物質検査

2012年4月から食品に含まれる放射性物質の新基準値が適用され(平成24年3月15日 食安発0315第1号)、暫定基準値からはより厳しい基準値となっております。

2012年4月から食品に含まれる放射性物質の新基準値が適用され(平成24年3月15日 食安発0315第1号)、暫定基準値からはより厳しい基準値となっております。 これは、放射性物質を含む?品からの被ばく線量の上限を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることにより設定されたものです。

お客様の使用原材料、ならびに製品の状況を確認し、安心、安全を確保するために、SUNATECの放射性物質検査をご利用下さい。

食品中の放射性物質に係る基準値

放射性セシウム (セシウム134及びセシウム137の総和) は、次の表に掲げる食品区分に応じ、それぞれ同表に定める濃度を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。

|

- ※1

- 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用する。

- ※2

- 乾燥きのこ類及び乾燥野菜類並びに乾燥させた海藻類及び乾燥させた魚介類等については、飲食に供する状態(水戻しを行った状態)に基準値を適用する。

また、食用サフラワー油、食用綿実油、食用こめ油及び食用なたね油については、油脂の状態に基準値を適用する。

検出下限(定量下限ではなく、検出下限としての報告となります。)

|

※検出下限のご希望がある場合は、お気軽にご相談下さい。

|